CRITICA /CRITICISM

SOMMARIO

Gabriele Simongini: “I giardini delle delizie e i semi della luce”.

Edoardo Di Mauro: Astrattismo di Bruno Gorgone.

Vittorio Sgarbi: Gorgone, la storia come pattern. (English)

Costanzo Costantini; La luce-colore di Bruno Gorgone. (English)

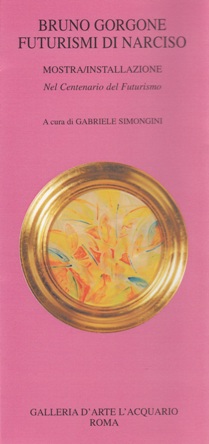

Gabriele Simongini: Bruno Gorgone: Narciso o Siddharta?

Germano Beringheli: Bruno Gorgone - Giardino Mentale

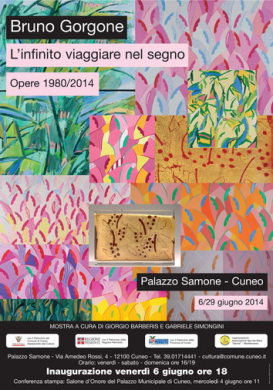

Giorgio Barberis: Bruno Gorgone – Imprescindibili mutazioni

Gabriele Simongini: I giardini cosmici di Bruno Gorgone

ANTOLOGIA CRITICA

Vittorio Sgarbi: “Gorgone-Giardini”,Galleria Graziussi Edizioni,Venezia,1983.

Germano Beringheli: “Gorgone”, Galleria San Marco dei Giustiniani, Genova,1985."

Carlo Franza: “Il mondo vegetale di Bruno Gorgone.”

Giorgio Seveso: “Gorgone - La vertigine della natura”,Galleria Devoto,Genova,1990."

Milena Milani: “ La foresta, il fresco verde”. Il Gazzettino -Terza pagina,Venezia,19 novembre1991.

Tommaso Trini: “Gorgone - Eden Surf”, Edizioni D’Ars, Milano,2000

Pierre Restany: “Bruno Gorgone – Il colore nel nuovo destino dell’immagine”, Palazzo della Provincia, Savona, 2002

POESIE INEDITE DI ANDREA ZANZOTTO - Catalogo "Carte" di Bruno Gorgone, in occasione della mostra personale tenutasi alla Libreria Al Castello di Milano nel maggio-giugno 1996

I giardini delle delizie e i semi della luce” di Gabriele Simongini

Bruno Gorgone è un artista che sa contemplare e quindi è un artista tipicamente italiano. Per lui lo spazio e il tempo sacro del guardare rivelano misteri sorgivi, mitici e archetipi, soprattutto quelli relativi alla “natura naturans”, nel perpetuo divenire della sua ripetizione variata.

All’avvio degli anni Novanta (in

quadri come “Le azzurre tracce del vento”, del 1991, oppure in

“Naturale fluttuante”, del 1993) una sorta di repentina scossa

elettrica ha scompaginato i quieti ritmi precedenti per dare

spazio ad una corrente dinamica che ora, nelle opere più recenti,

si visualizza soprattutto tramite i contrasti simultanei dei

colori, sonori e festanti, perentori e poetici al tempo stesso nei

loro accostamenti audaci ed eleganti: ne danno felice

testimonianza opere come “Speculare (1)” e “Speculare (2)”, del

2004. Affiorano sulla superficie forme curvilinee che rimandano

chiaramente all’idea primigenia della “Magna Mater”, ad una

femminilità accogliente, feconda e sensuale, evocata anche dalla

carnalità dei rosa così magistralmente usati dall’artista. In tal

modo Gorgone è approdato da alcuni anni ad una dimensione

mitopoietica e universale, ben al di là di quel sia pur sfumato

determinismo catalogatorio che innervava le sue opere d’avvio.

Come un giardiniere della pittura Bruno coltiva con grande cura la

crescita dei segni, delle forme e dei colori, facendoli fiorire

con tutte le loro fragranze. I suoi pensieri sensuali,

trasformatisi in immagini, ora tendono all’infinito.

Eppure era evidente sin dagli inizi del suo itinerario creativo

che a Bruno non interessava alcun aspetto meramente descrittivo o

narrativo, né tanto meno banalmente rappresentativo. Simile ad uno

scienziato dell’anima (del resto, fatte le debite proporzioni,

Balla, Kandinsky o Mondrian non furono tali?) Gorgone fin da

allora aspirava ad una corrispondenza speculare fra i propri moti

interiori e i sommovimenti della natura, vista nel suo farsi, nel

suo divenire formativo e nella sua crescita biologica.

Da vero artista italiano quale è,

dietro ogni suo gesto e ogni sua pennellata c’è sempre una forte

coscienza storica della forma che di per sé è classica, nel senso

sottolineato da un maestro del nostro astrattismo come Alberto

Magnelli: “L’arte italiana nella maggior parte è essenzialmente

“classica”…Questo classicismo può essere della più grande

drammaticità, pur restando di una chiarezza completa e senza dover

ricorrere a definizioni che non sono affatto del nostro spirito,

generalmente così chiaro, così luminoso. Sono anch’io

mediterraneo, ma con la porta sempre aperta verso il futuro”.

Gorgone è un osservatore curioso ed attento, sensibile anche alle

spregiudicate malie cromatiche della contemporaneità pubblicitaria

o rispecchiata dalla moda. Parecchi accostamenti di colori, nel

loro azzardo, vengono proprio da queste realtà (si pensi ad

un’opera come “Mitocromia 1”, del 2001), ma quasi sempre sono

“corretti” dalla riflessione di Bruno sulle sperimentazioni dei

maggiori coloristi del ‘900. Vengono così purificati dal virus del

cattivo gusto che infesta la nostra società.

Metodico e paziente, il nostro artista è giunto a distillare le

esperienze simboliche della vita contemporanea alla luce di

immemorabili presenze mitiche e di una lunga oltre che fiera

difesa della pittura come imperitura unione di homo faber e homo

ludens.

Il suo “nido” creativo certo si colloca su uno degli innumerevoli

rami di quell’immenso albero che è l’astrattismo, laboratorio

aperto sulla forma e fondato sulla compresenza delle

differenze. Un albero da cui anche oggi, quasi furtivamente,

traggono frutti saporiti la stessa comunicazione pubblicitaria, la

moda e soprattutto l’architettura più innovativa, quella fatta di

superfici continue e ormai disarticolate dai canoni rinascimentali

di derivazione classica. Ed è - contrariamente a quanto ancora

oggi molti pensano - un albero ben radicato sulla terra, perché

capace di proporre la realtà e la verità del colore e della luce

come matrici di un ambiente propizio alla vita contemporanea.

Ecco, per certi versi Bruno Gorgone propone i suoi personali

giardini delle delizie per il terzo millennio, sospesi fra echi

primigeni e tensioni verso la virtualità ma intenti anche a non

farci dimenticare i tragici contrasti della nostra

epoca. In tal senso egli sembra tendere ad una

visualizzazione del mito concepito secondo il punto di vista di

Claude Lévi-Strauss: “il pensiero mitico procede dalla presa di

coscienza di talune opposizioni e tende alla loro mediazione

progressiva: o meglio,l’oggetto del mito è fornire un modello

logico per risolvere una contraddizione”

Dal catalogo monografico “Bruno Gorgone”. Marco Sabatelli Editore, 2005

Ritorna suAstrattismo di Bruno Gorgone di Edoardo Di Mauro

La pittura e, più in generale, il

ricorso a tecniche sommariamente definite “tradizionali”, sono

troppo affrettatamente state definite inadeguate ai tempi e

appaiono tuttora vittime di superficiali interpretazioni critiche,

assillate da una affannosa rincorsa ai parametri di un gusto

artistico che più ci si sforza di definire e delimitare più sfugge

in mille direzioni. La tecnica pittorica mantiene una invidiabile

vitalità che le consente di calcare egregiamente la scena,

adeguandosi con armonia alle mutazioni di una società in rapida e

frenetica evoluzione, in virtù del suo essere da sempre simbolo di

quella “technè” intesa nell’accezione etimologica di pratica

manuale implicita al concetto originario di arte. Un concetto dove

il procedimento mentale, l’ambito elevato relativo al mondo delle

idee, per concretizzarsi in una rappresentazione oggettivamente

fruibile deve essere in grado di gettare luce sull’esterno per

mostrarci le cose della vita nella loro esatta dimensione, nella

loro essenza intelligibile, illuminandoci sulla bellezza od anche

la negatività di quanto ci circonda con quella capacità

rivelatoria propria del talento artistico. La pittura è da sempre

la casa di tutte le tecniche e di tutti i progetti, luogo eletto

da cui traggono origine le manifestazioni sensibili dell’arte, ed

è per questa sua inarrivabile natura che ha saputo attraversare le

epoche della storia mantenendo sempre, nei casi migliori, la sua

carica di espressività.

La pittura e, più in generale, il

ricorso a tecniche sommariamente definite “tradizionali”, sono

troppo affrettatamente state definite inadeguate ai tempi e

appaiono tuttora vittime di superficiali interpretazioni critiche,

assillate da una affannosa rincorsa ai parametri di un gusto

artistico che più ci si sforza di definire e delimitare più sfugge

in mille direzioni. La tecnica pittorica mantiene una invidiabile

vitalità che le consente di calcare egregiamente la scena,

adeguandosi con armonia alle mutazioni di una società in rapida e

frenetica evoluzione, in virtù del suo essere da sempre simbolo di

quella “technè” intesa nell’accezione etimologica di pratica

manuale implicita al concetto originario di arte. Un concetto dove

il procedimento mentale, l’ambito elevato relativo al mondo delle

idee, per concretizzarsi in una rappresentazione oggettivamente

fruibile deve essere in grado di gettare luce sull’esterno per

mostrarci le cose della vita nella loro esatta dimensione, nella

loro essenza intelligibile, illuminandoci sulla bellezza od anche

la negatività di quanto ci circonda con quella capacità

rivelatoria propria del talento artistico. La pittura è da sempre

la casa di tutte le tecniche e di tutti i progetti, luogo eletto

da cui traggono origine le manifestazioni sensibili dell’arte, ed

è per questa sua inarrivabile natura che ha saputo attraversare le

epoche della storia mantenendo sempre, nei casi migliori, la sua

carica di espressività.

Chi scrive ha sempre guardato con occhio il più possibile attento

l’evoluzione fenomenologica delle arti, arrivando alla convinzione

che il progresso della tecnologia gioca da sempre un ruolo

centrale in quello che è l’adeguarsi del linguaggio a nuove

impostazioni formali. Così come la modernità venne contrassegnata

in origine dall’elaborazione della prospettiva come metodo di

inquadramento spaziale, dove l’opera veniva delimitata nel recinto

bidimensionale della tela, all’interno della quale l’artista dava

sfogo alla sua inventiva in relazione al rapporto intercorrente

tra figura ed ambiente circostante, che troverà piena applicazione

con il cosmocentrismo ed il gioco di luci ed ombre tipico

dell’arte barocca, di pari la contemporaneità non può essere

interpretabile od addirittura concepibile senza tenere presente la

rivoluzione scatenata dall’avvento delle tecnologie fondate

sull’elettromagnetismo.

Dopo l’ultima grande invenzione moderna, la fotografia, che libera

l’artista dall’onere di essere l’unico possibile riproduttore

della realtà, dando il via alla fase dell’espressionismo e

dell’astrazione, la stagione della contemporaneità tende

all’ambizione di far fuoriuscire l’arte dal suo classico confine,

fosse esso lo spazio pittorico, od il classico monumentalismo, per

invadere lo spazio circostante, esaltando il procedimento mentale

a scapito di quello manuale, con l’arte vista come evento

cerebrale ed immateriale e l’artista come lo sciamano in grado di

“virgolettare” artisticamente l’universo mondo. La non rinviabile

necessità di violare tutti i dogmi e tutti i tabù, che troverà il

suo culmine con la stagione del Concettuale degli anni ’60 e ’70,

dove si arriverà al “grado zero” dell’espressione artistica e dove

la manualità, e quindi la pittura, verranno messe ignominiosamente

al bando, porterà ad una fase successiva di grande libertà formale

dove questi valori, affiancati da altri, torneranno decisamente in

auge, Quindi un’opera così fortemente caratterizzata dall’uso

dello strumento pittorico come quella di Bruno Gorgone trova il

suo esatto inquadramento nella stagione attuale, all’interno di

cui è in grado di offrire un contributo di non trascurabile

originalità. Dall’antica vocazione alla rappresentazione mimetica

della realtà naturale la pittura è stata in grado, di recente, di

mutare la sua veste narrando con grande capacità poetica ed

evocativa le inquietudini di un mondo in rapida mutazione.

Potrebbe in realtà apparire non del tutto conforme insistere sulla

pittura in riferimento al dato visivo dell’opera di Bruno Gorgone

anche se, a mio parere, così non è. Indubbiamente la cifra

stilistica di Gorgone si pone nel sito dell’astrazione, più in

generale nel territorio dell’aniconicità, ma uno studio attento

delle complesse rivoluzioni di linguaggio che mutano il corpo

dell’arte lungo il tracciato della contemporaneità, da fine

Ottocento fino alla metà degli anni ’70 del secolo scorso

dimostrano che l’astrazione non persegue un percorso univoco ma è

caratterizzata da un numero estremamente ampio di varianti. Il

termine “astrazione” etimologicamente deriva dal latino con il

significato di “trarre via da” o “allontanare” e storicamente è il

dato stilistico che caratterizza in maniera predominante il

Novecento a proposito della negazione di ogni rapporto con gli

elementi naturalistici e del confronto con forme ricavate dalla

realtà. Le premesse dell’astrattismo si rinvengono nel Simbolismo

che proponeva di guardare alla dimensione interiore piuttosto che

al mondo esterno e nelle proposte dell’Espressionismo intento a

corrompere e deformare la realtà naturale. Il progetto estetico di

Bruno Gorgone si pone sostanzialmente al crocevia di queste due

opzioni, collocandosi in pieno all’interno della linea

predominante dell’Astrazione italiana, dedita, più che ad un

rigorismo geometrismo, a penetrare con lo sguardo la realtà

naturale per donarcela nell’essenzialità delle sue linee forza.

Quella di Gorgone è un’astrazione “dolce”, dove l’artista si

cimenta in una serie di composizioni ad olio in cui il tracciato

dei segni si pone in una dimensione labirintica e curvilinea

proiettandosi verso un orizzonte di geometria “romantica” scevra

da qualsiasi rigidità e dove porzioni di colore dalle tinte tenui

ed evocative si incastrano con precisione le une alle altre, in un

balletto di pigmenti e di cromie dove talvolta si insinuano

elementi di minimale figurazione ed in cui è sempre possibile

cogliere il riferimento al dato naturale.

L’artista pone in essere una dialettica tra interno ed esterno:

l’occhio coglie elementi di realtà che vengono introiettati e

sublimati nella dimensione trascendente della composizione secondo

un concetto circolare tipico dell’estetica medievale, non a caso

una stagione tendente all’aniconicità. La piacevolezza ed il

decorativismo che traspare da queste immagini non è fine a se

stesso ma nasce dalla struttura stessa dell’opera, ne è elemento

portante. Bisogna anche sottolineare il coraggio di Bruno Gorgone

nel perseguire la linea dell’astrazione. Questo perché, a partire

dalla seconda metà degli anni ’80 e l’artista, nato nel 1958, si

colloca in pieno in questa fascia generazionale, la “nuova

astrazione” italiana, spesso in grado di partorire prodotti di

assoluto rilievo, e cito, tra gli altri, il caso di un artista

come Bruno Sacchetto, cuneese d’origine anch’egli e portatore di

una poetica in cui si rinvengono punti di contatto con quella di

Gorgone, è stata messa al bando da coloro che hanno manipolato in

negativo il sistema artistico italiano nell’ultimo ventennio

portandolo alla crisi oggi sotto gli occhi di tutti. Tuttavia

Gorgone è artista detentore di un curriculum di rispetto nel quale

figurano importanti interventi di teorici e critici d’arte, ed in

una fase in cui sembrano emergere segnali da lungo tempo attesi in

merito ad un cambiamento di rotta nel segno del privilegio dato al

cogliere la qualità della proposta, non potrà non ottenere

ulteriori e meritate soddisfazioni.

Dal Catalogo della Mostra “Bruno Gorgone-Mitocromia”. Galleria Arteincornice, Torino, aprile- maggio 2006

Ritorna suGorgone, la storia come pattern di Vittorio Sgarbi

Non

è troppo complicato, per uno storico dell’arte, risalire a un

coerente percorso genealogico che conduca all’arte di Bruno

Gorgone, attestatasi negli ultimi tempi attorno a valori

espressivi ben consolidati e, probabilmente, destinati a conoscere

un periodo di duratura prosecuzione. Credo sia cosa utile, e non

solo un’esercitazione filologica da addetti ai lavori, provare a

riprendere le linee di massima di questo percorso, per capire più

dal di dentro il contesto complessivo entro cui si è mosso e

continua a muoversi Gorgone, e quindi poterlo valutare secondo una

dimensione critica che risulti quanto più appropriata alla sua

arte.

Non

è troppo complicato, per uno storico dell’arte, risalire a un

coerente percorso genealogico che conduca all’arte di Bruno

Gorgone, attestatasi negli ultimi tempi attorno a valori

espressivi ben consolidati e, probabilmente, destinati a conoscere

un periodo di duratura prosecuzione. Credo sia cosa utile, e non

solo un’esercitazione filologica da addetti ai lavori, provare a

riprendere le linee di massima di questo percorso, per capire più

dal di dentro il contesto complessivo entro cui si è mosso e

continua a muoversi Gorgone, e quindi poterlo valutare secondo una

dimensione critica che risulti quanto più appropriata alla sua

arte.

C’è un precedente da cui tutto parte, almeno nell’ottica del tipo di arte che Gorgone avrebbe poi fatto proprio. E’ l’ultimo Cézanne, quello di Aix-en-Provence, delle estreme varianti della Sainte-Victoire, di una natura che dal dato percettivo perviene all’essenza della sua idea, dominata da un esprit de géometrie che regola le sue manifestazioni visive, prima scomponendo, poi ricomponendo per unità di spazio e di colore che nell’associarsi generano insiemi strutturati, dotati di regolarità, ma di tipo empirico, emancipati dall’aridità del calcolo e della misura precisa. E’ il primo, Cézanne, a adottare un metodo intuitivo, profondamente moderno, per rappresentare in maniera individuale e lirica un qualcosa - la tendenziale sistematicità della natura – di cui tutti dovremmo prendere atto, obiettivamente.

Dopo Cézanne il Cubismo, e dietro il Cubismo la Section d’Or di Villon e l’orphisme di Delaunay, due modi diversi, ma complementari, per affrontare le questioni formali e intellettuali introdotte da Cézanne. Da una parte il mito della geometria come via privilegiata a un’astrazione in cui l’arte si potesse dare come puro linguaggio formale; dall’altra la necessità di mantenere, almeno a livello empatico, il rapporto con la vitalità primordiale della natura, e quindi anche con l’irregolarità delle sue estrinsecazioni visive. Si muove su analoghe direzioni il futurista Balla, sperimentando dinamiche stilizzazioni delle forze della natura in cui la creatività geometrica e il formalismo empirico trovano una cifra di sintesi. Negli anni Venti, Balla perviene all’elaborazione di pattern multicolori, in linea con lo spirito déco, la cui applicabilità diviene infinita, dalla tela al vestito, annullando qualunque possibile distinzione fra arti maggiori e minori. Così avrebbe fatto anche Depero, il “secondo-futurista” più motivato nell’operazione di trasformazione dell’arte moderna in stile integrale, capace di comprendere ogni aspetto del quotidiano.

Ma l’adozione di pattern regolari e multicromatici non riguarda, in Italia, solo i futuristi. Sotto la persistente suggestione della Section d’Or, rinnovata dal Purismo di Ozenfant e Janneret (alias Le Corbusier), l’Europa pittorica viene investita da una ventata di astrattismo razionalista che prende corpo, fra l’altro, nel Suprematismo di Malevic, nel Neoplasticismo di Mondrian, nei gruppi di Cercle et carré e Abstraction-Création in Francia, a vocazione internazionale. Lo avvertono, isolati in un panorama nazionale di dominante ritorno alla figurazione che finisce per coinvolgere anche Balla, alcuni artisti comaschi - Radice, Rho, Galli – che non a caso operano a contatto di gomito con architetti razionalisti, compreso quello che probabilmente è stato il nostro maggiore, Giuseppe Terragni. E’ un’idea di base comune, il progetto, a legare l’attività del pittore e dell’architetto, da cui viene derivato un metodo per la sua messa in pratica, che deve essere lineare e facilmente replicabile, secondo i caratteri generali della serialità industriale. Intanto, parallelamente all’astrattismo geometrico, si era sviluppata in Europa anche una linea differente, il biomorfismo di Arp, Bill, e, per versi differenti, Mirò, che aveva rivalutato la capacità intuitiva di cogliere e ricreare le forme archetipiche della natura, per lo più curvilinee e irregolari, incompatibili con la rigidità della geometria.

Nel Dopoguerra, l’astrattismo italiano riprende il suo cammino fra Roma e Milano. A Roma, nel 1947, nasce il gruppo Forma Uno (Dorazio, Perilli, Consagra, Accardi, Sanfilippo, Guerrini, Turcato), che nel documento costitutivo afferma la volontà di conciliare marxismo e libero formalismo espressivo, contrapponendosi al realismo politico di Guttuso, trovando in questa finalità comune la possibilità di affiancare istanze distinte che contemplano sia il geometrismo, sia il biomorfismo. A Milano, l’anno dopo, nasce il MAC (Movimento Arte Concreta), promosso da Dorfles, Munari, Soldati, Monnet, sostenuto direttamente da Veronesi, Radice, Fontana, indirettamente da Dorazio, Perilli, il tardo-futurista Prampolini, che vede nuovamente pittori e architetti lavorare all’unisono, secondo le nuove esigenze estetiche della civiltà industriale. Sia Forma Uno che MAC dissolveranno progressivamente la loro azione sotto l’avanzare impetuoso dell’Informale, anarchico, individualista, poco attratto dall’attività di gruppo, in sostanziale opposizione alla logica di massificazione della società moderna.

Si potrebbe andare avanti, guardando anche al di fuori dei confini nazionali, ma mi fermo qui, ritenendo che il quadro storico così ricostruito sia già più che sufficiente per quanto mi ero riproposto di fare. Gorgone - ecco il punctum di tutto il discorso finora affrontato - è figlio legittimo di quella storia, di quel modo d’intendere l’arte, senza possibilità di dubbio, e avrebbe poco senso valutarlo criticamente al di fuori della continuità, non solo ideale, con quel passato di cui egli costituisce l’attualità, il riscontro ancora vivo nel presente.

Lo aveva capito, per esempio, il compianto Pierre Restany, padre spirituale del Nouveau Réalisme, critico fra i più vivaci e stimolanti del secondo Novecento, quando aveva consigliato a Gorgone di adeguare le proprie inclinazioni alla programmazione digitale, quindi impiegando il computer, vedendo evidentemente la continuità delle sue esperienze artistiche con quelle “a progetto” che abbiamo in precedenza evocato. Gorgone è architetto di formazione, il suo approccio all’arte è fortemente condizionato dalla progettualità, ovvero dalla possibilità di adottare e applicare un metodo compositivo che possa essere applicato a più riprese, modificando gli esiti formali conseguibili attraverso il ricorso a varianti. In ciò consiste, primariamente, l’arte di Gorgone, in questa sua dimensione non strettamente concettuale, ma legata comunque alla supremazia dell’idea, dell’elaborazione mentale, e in secondo luogo alla predisposizione del meccanismo pratico che permette di concretizzarla in un fatto artistico pienamente compiuto, rendendola dal punto di vista formale un universo autonomo e del tutto autosufficiente, senza nulla che possa alludere a qualcosa che si sembri intentato o non sviluppato. A giudicarle da un punto di vista tecnico, le opere di Gorgone andrebbero ritenute “decorazioni”. Come del resto le opere di Kandinskij, Mondrian, Burri, e quanti altri ancora, nel segno di una nuova concezione della modernità artistica. “La vera pittura è la pittura decorativa”, aveva solennemente affermato Albert Aurier, sulle pagine del “Mercure de France”, già nel 1890. «Prima di essere un cavallo da combattimento, una donna nuda o un episodio qualsiasi, un quadro è essenzialmente una superficie piana ricoperta di colori messi insieme secondo un certo ordine», gli fa eco, nello stesso momento, Maurice Denis. E ancora, qualche tempo dopo, Henry Matisse: “Per me il soggetto di un quadro e il suo sfondo hanno lo stesso valore, o, per dirlo più chiaramente, nessuno prevale sull’altro, conta solamente la composizione, il modello generale. Il quadro è fatto dalla combinazione di superfici variamente colorate”. Se ai tempi di Aurier, Denis e Matisse l’arte decorativa era ancora concepita in una valenza connessa indissolubilmente alla soggettività e alla libertà espressiva dell’autore, col passare del tempo, e l’avanzare della nuova società tecnologica, tale valenza ha perso molto della sua forza originaria, a vantaggio di altre meno individuali, come la programmazione e la serialità. Gorgone, secondo Restany, avrebbe dovuto insistere su questi secondi aspetti, sviluppando nel modo più coerente ciò che derivava dalla sua collocazione critica in un certo tipo di storia dell’arte moderna.

Ma, forse, Restany sottovalutava l’importanza che l’elemento artigianale esercita ancora nelle opere di Gorgone. La messa in pratica dell’idea progettuale non soggiace a un meccanismo arido, come fosse una trasposizione automatica che niente potrebbe aggiungere al suo principio generatore. No, la messa in pratica è per Gorgone esperienza di fondamentale importanza, vitale e vitalistica, come se le sue forme e i suoi colori, accostati in texture infinite, fossero delle concrétions naturelles, parafrasando una nota espressione di Arp, diretta emanazione dello spirito della natura che deve passare necessariamente per la mente dell’artista, ma anche attraverso la sua mano, e le sensazioni che questo passaggio determina. L’atto pittorico è per Gorgone ancora emozione, contatto con la materia, intimo piacere creativo che si alimenta da sé stesso, mutevole come la mutevolezza delle varianti espressive sperimentate, cose che il computer potrebbe soddisfare solo in parte. Anche se la massima esaltazione dell’elemento artigianale è riscontrabile nei lavori che Gorgone realizza su vetro, bellissimi, meritevoli di applicazioni sempre più varie e ambiziose, anche nei titoli metafore degli universi formali prospettati dall’arte, diversi da quelli della realtà ordinaria, qualche volta contrapposti ad essi. Lavori, quelli su vetro, che non sarebbero compresi nella loro necessità interiore se si ritenesse che l’intervento diretto di Gorgone non sia decisivo nella loro riuscita.

Quali nuovi orizzonti espressivi si potrebbero consigliare a Gorgone? Forse, sulla linea di Balla e Depero, e magari senza contraddire Restany, potremmo suggerire all’artista di sviluppare ulteriormente le capacità ambientali delle sue “decorazioni”, adottando formati giganti che esulino dagli standard della pittura di cavalletto e vadano a coprire porzioni di spazio quanto più vaste possibili, oppure provando la collocazione all’aperto, en plein air, o, ancora, sperimentando l’applicazione dei suoi pattern a oggetti plastici, non per forza sculture.

Ma perché consigliare un artista, quando il bello dell’arte sta nel gusto per ciò che un artista riesce di volta in volta a proporre, conoscendo meglio di ogni altro la propria condizione ispirativa?

Dal catalogo monografico “Bruno Gorgone”. Marco Sabatelli Editore, 2007

Ritorna suGorgone, the story as a pattern by Vittorio Sgarbi

It’s not too hard for an art historian to retrace a consistent

genealogical course leading to the art of Bruno Gorgone, which has

in recent times guaranteed truly consolidated and probably

longevous expressive values. I believe it could actually be

useful, and not just the philological exercise of an insider, to

attempt to go over the main steps of this course so as to acquire

a deeper understanding of the overall context in which Gorgone has

been moving and continues to move, and thus be able to evaluate

his art according to the most appropriate critical dimension.

It’s not too hard for an art historian to retrace a consistent

genealogical course leading to the art of Bruno Gorgone, which has

in recent times guaranteed truly consolidated and probably

longevous expressive values. I believe it could actually be

useful, and not just the philological exercise of an insider, to

attempt to go over the main steps of this course so as to acquire

a deeper understanding of the overall context in which Gorgone has

been moving and continues to move, and thus be able to evaluate

his art according to the most appropriate critical dimension.

There is a precedent from which it all stemmed, at least from the point of view of the type of art that Gorgone would eventually have adopted. It is the last Aix-en-Provence work by Cézanne, with the extreme variations of mount Sainte-Victoire, where nature is rendered from perceptive datum to the essence of its idea, dominated by an esprit de géometrie which rules its visual manifestations, first broken up then pieced together again in space and colour units, which assembled produce structured compositions endowed with a regularity, albeit of an empirical nature, emancipated by the dryness of precise calculation and measurement. Cézanne is the first to adopt an intuitive, profoundly modern approach, to represent in a characteristic, lyrical manner something – nature’s tendency to orderliness – that we should all objectively acknowledge.

After Cézanne comes Cubism, followed by Villon’s Section d’Or and Delaunay‘s orphisme, two different but complementary ways of approaching the formal and intellectual issues introduced by Cézanne. On the one side the myth of geometry as a privileged means to a form of abstraction in which art is presented as pure formal language; on the other side the need to maintain, at least empathically, a relation with nature’s primordial vitality and also, therefore, with the erraticism of its visual expressions. The futurist Balla is moving in the same direction, experimenting with a dynamic stylization of the forces of nature, summarizing geometric creativity and empiric formalism. During the ‘20s Balla starts elaborating multicolour patterns, in line with the déco spirit, which find infinite applications, from canvas to fabric, ruling out any possible distinction between major and minor art forms. This will also be the way with Depero, the most motivated “second futurist” in the process of transforming modern art into an integral style, capable of involving every aspect of everyday life.

In Italy, however, the adoption of regular multicoloured patterns is not limited to futurists alone. Under the constant influence of the Section d’Or, renovated by the Purism of Ozenfant and Janneret (otherwise known as Le Corbusier), pictorial Europe is hit by a surge of rationalist abstractism of international vocation which is embodied, among others, by the suprematism of Malevic, the neoplasticism of Mondrian, and the Cercle et carré and Abstraction-Création groups in France. Confined in a national panorama dominated by a return to figurative art, which Balla also eventually goes back to, this trend is perceived by a few artists from Como – Radice, Rho, Galli – who through no coincidence work side by side with rationalist architects, including probably our greatest one, Giuseppe Terragni. It is a common basic concept, the project, which binds the activities of painter and architect, from which a method for its implementation is to be derived that must be straight forward and easy to repeat, in accordance with the general principles of industrial series production. Meanwhile, alongside geometric abstractism, Europe witnesses the development of a different style, the biomorphism of Arp, Bill and, in a different way, Mirò, who revalues an intuitive capability to perceive and recreate nature’s archetypal forms, mostly rounded, irregular and incompatible with geometry’s rigidity.

In the post-war period, Italian abstractism resumes its course between Rome and Milan. In 1947, Rome sees the birth of the Forma Uno group (Dorazio, Perilli, Consagra, Accardi, Sanfilippo, Guerrini, Turcato), which in its constituent statement proclaimed an intention to conjugate Marxism with liberal expressive formalism, in contrast with Guttuso’s political realism, finding in this common objective an opportunity for the juxtaposition of different purposes which contemplate both geometrism and biomorphism. The following year, in Milan, the MAC (Concrete Art Movement) is born, promoted by Dorfles, Munari, Soldati, Monnet, fostered directly by Veronesi, Radice, Fontana, and indirectly by Dorazio, Perilli, the late-futurist Prampolini, which again witnesses the co-operation of painters and architects, in accordance with the new aesthetic requirements of industrial civilization. The action of both Forma Uno and MAC will increasingly dissolve in the face of the impetuous progress of Informal, anarchic, individualist art, scarcely attracted by group activity, substantially opposed to the logic of massification of modern society.

One could go on, and look beyond national borders, but I’ll stop here, in the belief that the historical context thus reconstructed is more than sufficient for my initial purposes. Gorgone – this is the whole point of what has been said so far – is, without a doubt, the legitimate son of that period, of that way of perceiving art, and it would make little sense to evaluate him critically outside of a continuity, not just in terms of ideals, with that past which lives on with him in the present.

This had been understood, for example, by the late Pierre Restany, the spiritual father of Nouveau Réalisme, one of the most lively and stimulating critics of the second half of the twentieth century, when he advised Gorgone to adapt his inclinations to digital programming, using a computer, evidently seeing a continuity of his artistic experiences with the “project” efforts mentioned above. Gorgone has an architect’s formation, his approach to art is strongly influenced by project planning, meaning the possibility to adopt and apply a method of composition which can be used over and over again, modifying the formal end-products obtainable by means of variations. This is, primarily, the core of Gorgone’s art: a dimension which is not strictly speaking conceptual but is nevertheless connected with the preponderance of the idea, of the mental process, as well as with the organization of a practical mechanism allowing for its materialization in a fully developed artistic fact; it thereby becomes, from a formal point of view, an independent, totally self-sufficient universe, with no hint of anything untried or undeveloped. In technical terms, the works of Gorgone could be considered “decorations”. As are, after all, the creations of Kandinskij, Mondrian, Burri, and many more, marked by a new conception of artistic modernity. “Real painting is decorative painting”, Albert Aurier had already solemnly stated, in the pages of “Mercure de France”, back in 1890. At the same time, Maurice Denis echoes him, saying «Before being a battle horse, a naked woman or any sort of episode, a painting is essentially a flat surface covered with colours assembled in a certain order ». And again, some time later, Henry Matisse: “For me the subject of a picture and its background have the same importance or, to put it more clearly, neither prevails over the other, the only thing that really matters is the composition, the general model. The painting is made of a combination of differently coloured surfaces”. While, in the days of Aurier, Denis and Matisse, decorative art was still conceived in terms indissolubly linked with the author’s subjectivity and freedom of expression, as time goes by, and a new technological society progresses, such conception loses much of is original force to other, less individual parameters, such as planning and serial production. According to Restany, Gorgone should have insisted on these latter aspects, developing in the most consistent manner possible what sprung from his critical collocation in a certain type of modern history of art.

However, Restany possibly underestimates the persisting importance of the craft element in Gorgone’s work. The actuation of the project’s idea is not subjected to an arid mechanism, like an automatic transposition that can add nothing to its generating principle. No, for Gorgone the actuation phase is a fundamentally important experience, vital and invigorating, as if forms and colours, combined in infinite textures were, paraphrasing a famous quotation by Arp, concrétions naturelles, direct emanations of the spirit of nature, which must necessarily pass through the mind of the artist, but also through his hand, and the feelings that this passing produces. For Gorgone the act of painting is still emotion, material contact, intimate creative pleasure feeding on itself, changeable like the changeability of the expressive variations experimented with, such as the computer could only partly satisfy. Nevertheless, the fairest expression of the craft element can be found in the works that Gorgone realizes on glass – beautiful, deserving ever more ambitious and varied applications – even their titles are metaphors of formal universes prospected by art, unlike those of ordinary reality, indeed sometimes opposing them. These creations on glass would not be appreciated in their intimate urgency if one ever thought that Gorgone’s direct intervention were not decisive in their achievement.

What new expressive horizons could one recommend to Gorgone? Maybe, going along with Balla and Depero, and perhaps without contradicting Restany, we could suggest the artist further develop the environmental skills of his “decorations”, adopting gigantic formats escaping the standards of easel painting, go and cover the vastest expanses possible, or try out of door collocations, en plein air, or, again, experiment with the application of his patterns to plastic forms, not necessarily sculptures.

But why give advice to an artist, when the beauty of art rests in the taste for what the artist manages to propose from time to time, knowing better than anyone else his state of inspiration?

La luce-colore di Bruno Gorgone di Costanzo Costantini

La pittura di Bruno Gorgone-l’artista nato nel 1958 a

Cuneo,laureatosi in architettura all’Università di Genova,

pittore, designer, decoratore, orafo,computer artist,autore del

video “Il colore nel nuovo destino dell’immagine” nonché delle

incisioni su lamine d’oro a caldo in vetro di Murano - è un

prodigio di luce-colore,questa coppia biunivoca che è alla base

della pittura moderna, se non della pittura di tutti i tempi. Una

sorta di abbagliamento,sin dal primo colpo d’occhio. Colui che

guarda ne resta colpito senza o prima che abbia letto le dotte

esegesi dei critici che, da Pierre Restany a Vittorio Sgarbi, da

Gabriele Simongini a Tommaso Trini, ne hanno inserito

sapientemente l’opera nel panorama dell’arte moderna, mobilitando

una interminabile serie di nomi illustri. Ma non sarebbe forse

meglio che l’osservatore si affidasse unicamente alla visione

diretta dei quadri e alle emozioni che suscitano in lui,

rinunciando ad ogni mediazione per lasciarsi affascinare dalla

loro luce-colore?

La pittura di Bruno Gorgone-l’artista nato nel 1958 a

Cuneo,laureatosi in architettura all’Università di Genova,

pittore, designer, decoratore, orafo,computer artist,autore del

video “Il colore nel nuovo destino dell’immagine” nonché delle

incisioni su lamine d’oro a caldo in vetro di Murano - è un

prodigio di luce-colore,questa coppia biunivoca che è alla base

della pittura moderna, se non della pittura di tutti i tempi. Una

sorta di abbagliamento,sin dal primo colpo d’occhio. Colui che

guarda ne resta colpito senza o prima che abbia letto le dotte

esegesi dei critici che, da Pierre Restany a Vittorio Sgarbi, da

Gabriele Simongini a Tommaso Trini, ne hanno inserito

sapientemente l’opera nel panorama dell’arte moderna, mobilitando

una interminabile serie di nomi illustri. Ma non sarebbe forse

meglio che l’osservatore si affidasse unicamente alla visione

diretta dei quadri e alle emozioni che suscitano in lui,

rinunciando ad ogni mediazione per lasciarsi affascinare dalla

loro luce-colore?

La Luce. Questa parola semplice e breve, è carica di mistero sin dalla creazione del mondo. Composta da particelle chiamate fotoni,ciascuno dei quali può essere considerato un pacchetto di onde elettromagnetiche, designa ciò che si può vedere. Ma è sommamente ambigua e multipla. Può essere naturale e artificiale, reale e mentale, fisica e metafisica, etc. Per Leonardo era mentale: “Ciò che è nell’universo per essenza, presenza o immaginazione, il pittore lo ha prima nella mente e poi nelle mani”, si legge nel Trattato della Pittura. Mentale era anche per Turner, il pittore che Oscar Wilde citava per sostenere che la natura imita l’arte (“E’ un Turner d’un cattivo periodo”, dice in Decadenza della menzogna Vivian,guardando dalla finestra un tramonto meraviglioso). Per Federico Fellini era essenziale sia per il cinema che per la pittura: “L’immagine non può esistere senza la luce”, diceva.

Ma com’è la luce che ci abbaglia nei quadri di Bruno Gorgone? E’ noto che sin da bambino egli passava le estati a Spotorno, in una casa fra gli ulivi,le canne e i gerani, e che più tardi a Venezia soleva trascorrere molto tempo negli splendidi giardini della città lagunare. Eppure la luce dei suoi quadri non ha nulla di naturale, o è una luce più artificiale che naturale, una luce astratta, irreale, metafisica, la luce che è propria dell’arte, della portentosa metamorfosi che la realtà subisce tramite l’arte, che per Leonardo era sì “nipote della natura”, ma anche “parente d’Iddio”, ossia una espressione che ha del divino.

Il Colore. Il colore è legato geneticamente alla luce, nasce e dipende dalla luce, dalle proiezioni della luce sulla superficie degli oggetti. La storia dell’arte sarebbe ben poca cosa senza il colore, a cominciare da Giotto il cui blu è stato ripreso da molti dei pittori successivi, fino a Carrà e Ives Klein, per proseguire con i grandi coloristi veneti, gli impressionisti, i fauves, gli espressionisti, gli espressionisti astratti, i pop artists, i transavanguardisti, i “nuovi selvaggi”. “Non c’è che un mezzo per risolvere tutto: il colore”, diceva Cézanne. “Io e il colore siamo una cosa sola”, diceva Paul Klee. “Senza colore la pittura non esiste. La pittura comincia quando si usa il colore”, diceva Turcato.

Al pari della luce, anche il colore dei quadri di Bruno Gorgone è astratto, irreale, metafisico, come indicano anche alcuni dei loro titoli, quali Mito orientale, Mito giardino, Giardino di Mito e Tempo, Mitocromia. Un colore mitico, una cromia mitica,appunto. Per molti pittori i titoli hanno una funzione meramente didascalica, ma per Gorgone lasciano intravvedere il significato profondo dei quadri. Il fatto che alcuni di essi siano ripetuti, come gli stessi Mito orientale e Mitocromia, nonché Speculare, Shangarden, Specchio di Narciso, Rosso veneziano, i Senza titolo, potrebbe far pensare che anche i quadri siano ripetuti, ma non è così. Ogni quadro è diverso dall’altro, in quanto nasce da idee e pulsioni diverse, da motivi diversi, come i quadri di Cézanne o, in modo più pertinente, i quadri di Munch, a proposito del quale viene spesso citato La ripetizione, il saggio di Kierkegaard nel quale il filosofo danese sostiene che soltanto chi “ripete” i propri motivi è libero, come appunto l’autore delle serie Il bacio, Il grido, Madonna, Malinconia, che nessuno ha mai accusato di ripetersi nel senso nefasto che lo stesso Picasso attribuiva a questa parola.

Attraverso i titoli, come Labiritmo, Giardino di Cosmos e Caos, Eden Surf, La stanza di Narciso, Specchio di Narciso, Gorgone svela allusivamente la sua visione del mondo, il suo universo interiore o inconscio, la sua nostalgia dell’Eden, il suo Io recondito, in altre parole la sua concezione del cosmo quale labirinto, mistero, caos, quel caos su cui esercita il suo potere creativo traducendolo in geometrie cromatiche seducenti, fantastiche e enigmatiche. “E’ artista colui che fa di ogni soluzione un enigma”, diceva Kark Kraus. E’ notorio che Leon Battista Alberti sosteneva che la pittura era stata inventata da Narciso che si specchiava alla fonte, che vedeva riflessa la propria immagine nella fonte come in uno specchio.

L’artista moderno non può essere che un Narciso.

Il Romanticismo aveva riportato in auge l’artista quale autore di opere originali, l’espressionismo aveva spostato la sfera espressiva dell’artista dall’esterno all’interno, dal macrocosmo al microcosmo, il surrealismo, attraverso la lezione di Freud e la psicoanalisi, aveva proiettato l’artista nell’abisso dell’inconscio, facendo dell’IO il protagonista assoluto dell’arte moderna,sino al delirio di onnipotenza.

Gino De Dominicis aveva intitolato una sua opera “D’IO”.

Secondo Leon Battista Alberti, Narcisso era stato tramutato in un fiore.

Ma Bruno Gorgone è già un fiore, un fiore di pittore, il fior fiore dei pittori.

Dal volume monografico “La luce-colore di Bruno Gorgone”, Marco Sabatelli Editore, Savona 2008

Ritorna suThe light-and-colour of Bruno Gorgone. Text by Costanzo Costantini

The painting of Bruno Gorgone – born in 1958 in Cuneo, graduated

in architecture at Genoa University, artist, painter, designer,

decorator, goldsmith, computer artist, author of the video “The

colour of the new fate of images” as well as of the hot gold plate

engravings in Murano glass – is a marvel of light-and-colour, this

biunique combination that is at the base of modern painting, if

not of all time painting. Sort of dazzling, right from the first

glance. The onlooker is struck even without or before reading the

learned exegesis of the critics, from Pierre Restany to Vittorio

Sgarbi, from Gabriele Simongini to Tommaso Trini, who have wisely

included his work in the modern art panorama, quoting an

interminable array of illustrious names. But wouldn’t it be better

if the observer relied uniquely on a direct viewing of the

pictures and on the emotions that these arouse, dispensing with

any mediation and surrendering to their light-and-colour allure?

The painting of Bruno Gorgone – born in 1958 in Cuneo, graduated

in architecture at Genoa University, artist, painter, designer,

decorator, goldsmith, computer artist, author of the video “The

colour of the new fate of images” as well as of the hot gold plate

engravings in Murano glass – is a marvel of light-and-colour, this

biunique combination that is at the base of modern painting, if

not of all time painting. Sort of dazzling, right from the first

glance. The onlooker is struck even without or before reading the

learned exegesis of the critics, from Pierre Restany to Vittorio

Sgarbi, from Gabriele Simongini to Tommaso Trini, who have wisely

included his work in the modern art panorama, quoting an

interminable array of illustrious names. But wouldn’t it be better

if the observer relied uniquely on a direct viewing of the

pictures and on the emotions that these arouse, dispensing with

any mediation and surrendering to their light-and-colour allure?

The Light. While short and simple, this word has been loaded with mystery ever since the world was created. Composed of particles called photons, each of which can be considered a package of electromagnetic waves, it designates what we are allowed to see. But it is extremely ambiguous and manifold. It can be natural and artificial, real and mental, physical and metaphysical, etc. For Leonardo it was mental: “Whatever is in the universe in essence, presence or imagination, will be first of all in the painter’s mind and then in his hands”, reads his Treaty on Painting. It was also mental for Turner, the artist that Oscar Wilde cited when maintaining that nature imitates art (“It’s a Turner of a very bad period”, says Vivian in The Decay of Lying, watching a marvellous sunset from the window). For Federico Fellini it was essential both for cinema and painting: “Imagination cannot exist without light”, he said.

But what is it like, this light that dazzles us from the pictures of Bruno Gorgone? It is known that since childhood he has spent his summers in Spotorno, in a house among olive trees, reeds and geraniums, and that later he used to spend a lot of his time in the splendid gardens of Venice, the lagoon city. And yet the light in his pictures is not at all natural, or rather it is more artificial than natural, an abstract, unreal, metaphysical light, the light that belongs to art, springing from the portentous metamorphosis that reality undergoes through art, which for Leonardo was indeed “nature’s offspring”, but also “related to God”, in other words an expression that is somehow divine.

The Colour. Colour is genetically linked to light, it springs from and depends on light, on the projections of light on the surface of objects. Art history would be pretty meagre without colour, starting from Giotto, whose blue has been recaptured by many subsequent painters, up to Carrà and Ives Klein, and continuing with the great Venetian colourists, the impressionists, the fauves, the expressionists, the abstract expressionists, the pop artists, the transavanguardists, the “new savages”. “There is only one medium to solve everything: colour”, said Cézanne. “Colour and I are an item”, said Paul Klee. “Without colour painting doesn’t exist. Painting starts when you use colour”, said Turcato.

Just like the light, the colour in Bruno Gorgone’s paintings is also abstract, unreal, metaphysical, as suggested by some of their titles, such as Oriental myth, Garden myth, Myth and Time Garden, Mitocromia. A mythical colour, indeed a mythical chromatic range. For many painters, titles have a purely didastic function, but for Gorgone they allow a glimpse of a deeper significance of the pictures. The fact that some of them are repeated, such as the previously mentioned Oriental myth and Mitocromia, as well as Specular, Shangarden, Narcissus’ mirror, Venetian red, the Untitled, might lead one to thinking that the pictures themselves are repeated too, but this is not so. Each painting is different from the next, since it springs from different ideas and impulses, different patterns, such as the pictures of Cézanne or, more appropriately, the pictures of Munch; in relation to the latter, Kierkegaard’s essay The repetition is often quoted, in which the Danish philosopher maintained that only he who “repeats” his patterns is truly free, such as the author of the series The Kiss, The Shout, Madonna, Melancholy, that no-one has ever accused of being repetitive in the negative sense that Picasso himself attributed to this word.

Through the titles, such as Labyrythm, Garden of Cosmos and Chaos, Eden Surf, The room of Narcissus, Narcissus’ mirror, Gorgone allusively reveals his vision of the world, his interior and subconscious universe, his nostalgia of Eden, his hidden Self, in other words his conception of the cosmos as labyrinth, mystery, chaos, the same chaos on which he exercises his creative power, translating it into seductive, fantastic and enigmatic chromatic geometries. “The artist is he who turns each solution into an enigma”, said Kark Kraus. It is well known that Leon Battista Alberti maintained that painting was invented by Narcissus mirroring himself in the spring, seeing his image reflected in the water as in a looking glass.

The modern artist can only be a Narcissus.

Romanticism had revived the fashion of the artist as author of original works, expressionism had shifted the expressive sphere of the artist from outside to inside, from macrocosm to microcosm, surrealism, through Freud’s teaching and psychoanalysis, had projected the artist into the abyss of the subconscious, turning the EGO into the absolute protagonist of modern art, reaching the delirium of omnipotence.

Gino De Dominicis had named one of his words “D’IO”. (*)

According to Leon Battista Alberti, Narcisso was turned into a flower.

But Bruno Gorgone is already blooming, a flower among artists, the pick of the painters.

(*) n.d.t. D’IO is a play with words, meaning at once “God” (Dio) and “of the Ego” (d’Io)

Ritorna suBruno Gorgone: Narciso o Siddharta? di Gabriele Simongini

C’è forse un mito oggi più attuale

di quello di Narciso? Non domina spietatamente in ogni individuo

il solipsistico innamoramento per se stesso ma soprattutto per la

propria immagine apparente? E se per Narciso lo specchio

incantatore era costituito da una superficie d’acqua, ai giorni

nostri questa funzione non è forse svolta in modi quanto mai

inquietanti dalla televisione, dispensatrice inesauribile di

verità e di identità illusorie e fittizie? E poi, su un versante

ben più qualificato, maestro supremo di narcisismo creativo volto

a capovolgere il mondo per rinnovarlo non è stato forse il

futurismo, il cui centenario della nascita (20 febbraio 1909) è

celebrato lungo tutto l’anno in corso?

C’è forse un mito oggi più attuale

di quello di Narciso? Non domina spietatamente in ogni individuo

il solipsistico innamoramento per se stesso ma soprattutto per la

propria immagine apparente? E se per Narciso lo specchio

incantatore era costituito da una superficie d’acqua, ai giorni

nostri questa funzione non è forse svolta in modi quanto mai

inquietanti dalla televisione, dispensatrice inesauribile di

verità e di identità illusorie e fittizie? E poi, su un versante

ben più qualificato, maestro supremo di narcisismo creativo volto

a capovolgere il mondo per rinnovarlo non è stato forse il

futurismo, il cui centenario della nascita (20 febbraio 1909) è

celebrato lungo tutto l’anno in corso?

Narciso, lo specchio, la società liquida, il futurismo…Molteplici

e proteiformi sono appunto i motivi di riflessione che popolano la

mostra di Bruno Gorgone da lui stesso opportunamente intitolata

“Futurismi di Narciso”. E’ una poetica installazione concepita

come un sorprendente labirinto di specchi che si rispondono l’un

l’altro e quindi ogni opera vale, più che per se stessa,

soprattutto per il dialogo e per il cortocircuito che mette in

campo con le altre.

Gorgone torna a “speculare” sul tema a lui quanto mai caro del

mito di Narciso (basta pensare alla magnifica serie dei suoi vetri

di Murano intitolata fin dal 1999 “Specchio di Narciso” e poi alla

sua installazione “La stanza di Narciso” presentata nel Museo

Civico di Villa Groppallo, a Vado Ligure, nel 2004) e lo reinventa

frammentandolo in un caleidoscopico e ludico microcosmo pittorico

che è in parte di matrice futurista (sul versante Balla-Severini)

attraverso la tensione di dinamiche linee-forza e i ritmi

squillanti dei contrasti simultanei di colore. In questo senso le

opere più innovative nel contesto del suo percorso sono appunto i

“Futurismi di Narciso” (2009), dipinti su vetro convesso con

cornice che richiamano la tradizione dello specchio-sorcière: lo

specchio convesso che venne considerato fin dai tempi antichi il

portafortuna della casa, una sorta di occhio destinato a

proteggere i suoi abitanti (e per queste virtù era meglio

conosciuto nei paesi di lingua francese come “oeil de sorcière”,

“occhio della strega”). E, a pensarci bene, più che trasmetterci

una scossa elettrica di sapore futurista, queste opere ci guardano

come occhi floreali, ci rassicurano, ci placano dalle nostre

inquietudini, rivelano un che di taumaturgico, fin quasi ad

ipnotizzarci. Ci ammaliano con le loro delicate trasparenze e con

una raffinatezza cromatica che evoca al tempo stesso Severini e un

Oriente quasi matissiano, nello splendore di colori colmi di echi

lontani, favolosi ma pure destinati a consolare l’uomo dall’ansia

e dalla brutalità quotidiana, distanti come sono da ogni

aggressività e soprattutto da quell’impudicizia oggi tristemente

imperante.

Insistendo su un motivo che gli sta particolarmente a cuore,

Gorgone rifiuta ancora una volta la separazione fra arti maggiori

ed arti applicate, come è evidente in tutta la mostra. E così

espone, oltre ad alcuni bozzetti di chiara ispirazione futurista,

anche diversi disegni di cornici per specchi ricchissimi di libera

verve coloristica e di innumerevoli soluzioni compositive che ben

riflettono sull’eredità di Balla o, come già accennato, di

Matisse. Ne emerge un astrattismo empatico, contemplativo e

floreale, che evoca anche un’inesauribile proliferazione

generativa, una piena armonia che lega l’Uno al Tutto e al

Molteplice. Il dinamico flusso della vita viene purificato da

qualsiasi nevrosi frenetica ed ossessiva e portato in una

dimensione più distesa ed interiore.

Osservando queste opere vengono alla mente alcune illuminazioni

delle pagine finali del “Siddharta” di Hermann Hesse: “[…] tutte

queste immagini e questi volti giacevano, fluivano, si generavano,

galleggiavano e rifluivano l’uno nell’altro, e sopra tutti v’era

costantemente qualcosa di sottile, d’impalpabile, eppure reale,

come un vetro o un ghiaccio sottilissimo, interposto, come una

pellicola trasparente, un guscio o una forma o una maschera

d’acqua, e questa maschera sorrideva, e questa maschera era il

volto sorridente di Siddharta…”. Lo si vede bene anche nella serie

di quadri dipinti fra il 2006 e il 2009 con quelle forme

organiche, biomorfe, con quegli strani capezzoli in cui talvolta

pare di scorgere un profilo larvale, timidamente affiorante dalle

abissali origini della vita intuite dall’artista tramite la sua

vocazione contemplativa. In tal senso Bruno Gorgone può senza

dubbio condividere quanto notato da un rigoroso astrattista come

Mario Radice: “Tutto esiste già nel campo infinito della natura.

Qualunque forma ed ogni colore sono già stati creati da Dio.

Studiate il microcosmo, contemplate il cielo, mirate ogni aspetto

del regno animale, del regno vegetale e di quello minerale:

troverete forme e colori in numero infinito”.

Nella sua personale discesa alle fonti della vita, Gorgone

(Narciso o Siddharta? O forse futurista contemplativo innamorato

della “natura naturans”?) privilegia la leggerezza del tocco e

dell’esecuzione, accosta i colori in modi raffinatamente inusuali

e liricamente musicali, con una libertà che lo conduce ad esiti

oggi senza paragone.

Dal Catalogo della Mostra “Bruno Gorgone-Futurismi di Narciso”.Galleria L’Acquario, Roma, ottobre 2009.

Ritorna suBruno Gorgone - Giardino Mentale di Germano Beringheli

Avviata ben oltre gli evasivi e spesso fallaci propositi estetici oggi esperiti tra l’anelito del nuovo, non sempre giustificato, e le più recenti e spesso illusorie mode tecnologiche, la vicenda artistica di Bruno Gorgone è contrassegnata, nella sua complessa contemporaneità visiva e culturale, dall’intensità immaginativa che nutre il linguaggio della pittura di penetrante dialettica.

Attorno alle esperienze di De Stijl, infatti, alcuni artisti – gli architetti Oud, Rietveld, Van Eesteren e i pittori Mondrian, Van Doesburg e Van der Leck con lo scultore Vantengerloo – concepirono dunque una nuova forma di espressione plastica, astratta ma non soggettiva, capace di escludere rigorosamente ogni percezione indotta dal vero.

Ovvero puntando alla astrazione delle forme e limitando i mezzi espressivi alla linea retta e al rettangolo (di conseguenza alle orizzontali e alle verticali) e, riguardo ai colori, sfruttando la consistenza luminosa e assoluta dei tre primari (rosso, giallo e azzurro) e dei tre non primari (nero, grigio e bianco).

Al di là, perciò, delle ricerche razionali che avrebbero determinato un nuovo linguaggio sia pittorico che architettonico (di Mondrian, per esempio, o di Oud). Per esso, d’altronde – assieme ai significati espressivi delle avanguardie storiche e dei contigui settori della cultura generale del tempo – gli esiti della pratica moderna sarebbero stati basilari.

Tanto più che la concretezza costruttiva di Cézanne e le sintesi volumetriche del cubismo avevano affidato nuove funzioni espressive al dipingere e, alla compresenza del segno e del volume stemperati nell’ à-plat di Matisse, ogni esasperazione espressiva che avrebbe alimentato di nuove sensibilità le esperienze emozionali e spirituali in corso, peraltro già suscitate dalla incisività del segno e dalla sensibile accentuazione sintetica e cromatica del Simbolismo e dell’Espressionismo.

Delle prime composizioni fitomorfiche di Gorgone – segnate dai verdi, dai rossi e dai gialli – avevo avvertito, in principio e non a caso, proprio l’unidimensionalità di Matisse e l’interesse, nei suoi quadri, per la spontaneità corsiva delle reiterazioni percettive che avevano interessato, la pura visibilità di Focillon.

E potrebbe essere, questa, la ragione fondante la pittura di Gorgone che manipola i materiali per renderli flessibili ai concetti, alle idee che – coerente con una nota definizione esistenziale di Sartre – ha asserito più volte, come le sue opere si pongano rispettose della visione interiore ovvero, appunto, quale “trasparenza sensibile delle idee”.

Egli, infatti – che aveva assunto intanto, attorno agli anni ‘80/’90 del secolo passato, un ruolo di fondamentale importanza nel movimento strutturalista ( per il quale, si parlò, allora, citando il suo lavoro, di “pittura costruita con la pittura” ) – associò gli aspetti naturalistici, colti oltre il loro aspetto immediato, al pattern geometrico elementare ed essenziale, necessario a esprimere, tra i segni deposti e il loro supporto icastico, l’attrattiva di fondo del dipingere, anzi, letteralmente, per svelare quella “vertigine della pittura” indicata, nel 1989, proprio per i suoi rimandi sensibili, da Giorgio Seveso.

Un po’ prima, d’altronde, l’artista di cui qui si scrive, aveva manifestato, in alcuni quadri titolati I giardini, le vibrazioni alle luci e le risonanze intime e profonde provocate, al momento, dai verdi e dai blu, oltre che dai viola e dai rosa, dalle tante frappe in cui si sviluppava la sua eloquente espressività.

Quella, per altro, colta dallo sguardo che non ha tralasciato di credere – nella stessa persuasione assunta dagli Impressionisti dopo Monet – che un quadro sia, soprattutto, oltre che lo studio dei riflessi dei colori complementari e della luce di chi dipinge, anche il punto topico di condensazione delle sensazioni visive e delle emozioni sensibili di chi osserva il dipinto.

Ciò, naturalmente, se l’osservazione dell’opera è interessata a indagare le relazioni intellettuali e formali con cui il pittore provoca un rapporto sensibile e inedito fra la natura e l’espressione.

O, anche, fra l’espressione e il proprio io, elementi che pongono nei quadri l’automatismo linguistico rivelatore.

I dipinti titolati a Narciso sono, infatti, la metafora dello specchiarsi per ritrovarsi, ossia per acquisire, dipingendo, nuovi riconoscimenti del sé.

Tornando però alla maniera di formalizzazione pittorica di Gorgone e ai suoi accostamenti contemporanei a memorie vegetali e ai nessi neoplastici, mi pare di potervi osservare una sorta di adeguamento fra le percezioni delle forme piatte della pittura, suggerite da Matisse o, più tardi, da Arp, e l’ordinamento “in pianta” dello spazio indotto, appunto, dalla ideazione architettonica.

Con le tante esperienze creative di certa contemporaneità pittorica (da Hans Hofmann a Motherwell, da Rothko a Riopelle, da Newman a Stella ecc.) si considerino, inoltre, nelle composizioni recenti di Gorgone che approfondiscono - con l’evidente continuità progressiva degli interventi sulla tela (o sul supporto scelto per configurare in immagini le proprie pulsioni ) – i procedimenti di un percorso determinato dal colore e dalle sue risonanze emotive.

Per lui dipingere è pur sempre il lasciarsi coinvolgere dallo spazio e dal colore tuttavia, ora più di prima, lo interessa la dimensione comportamentale degli ingredienti espressivi sulla superficie e, propriamente, il punto di fuga dello sguardo che punta verso i margini del quadro con andamenti ripetitivi e espansivi.

Di fatto la profondità e la prospettiva sono tralasciate e le immagini hanno un unico itinerario: l’inquadratura che lo sguardo percorre da un lato all’altro.

Su di essa, sulla sua piatta orizzontalità persiste – come hanno osservato Tommaso Trini e Gabriele Simongini – una dinamica che nasce per crescere e che si visualizza soprattutto tramite i contrasti simultanei dei colori, sonori e festanti, perentori e poetici, al tempo stesso, nei loro accostamenti audaci ed eleganti.

Contemplandone gli aspetti formali e ricordando, per le opere di Gorgone, gli arabeschi che comparvero, tra il 1960 e il 1970, nei quadri della Accardi nonché le pennellate a-prospettiche dei pittori dell’Ukiyo-e e dei fiori contenuti nei Manga giapponesi del XIX secolo, ci si accorge di come i suoi interessi siano del tutto estranei alla forma estetica caratteristica della decorazione.

Infatti nei quadri di Gorgone – che pur parteggia per una pittura che astrae le sue forme desumendole dall’esperienza del reale siccome le prime esperienze di Attanasio Soldati e di Fausto Melotti – sono protagoniste le campiture cromatiche ridotte a zone da segni aggallanti e da linee sottili che separano la piatta orizzontalità formale così come si manifestò la tensione kandinskijana, quando l’inventore dell’astrattismo elaborò, al Bauhaus, il suo originale lavoro sul linguaggio lirico. Segnalando, inoltre, di come l’apparizione formale nasca, spontanea, ai luoghi propri dell’arte disponendosi, egualmente, nel tempo e nello spazio.

Proprio un regime di contiguità spaziale e temporale è ravvisabile, invero, più che in altre, in alcune opere recenti di Gorgone ( e cito volentieri, a esempio, Labirinto viola e Empire of the Sun dove la pittura è portata, dalla trasfigurazione artistica, a uno stato di lampante felicità ).

Che i processi di astrazione del maestro russo abbiano poi influenzato di respiro spirituale (originato dalle sue prime esperienze monacensi e dalla radicale lettura dei fenomeni sensibili del Simbolismo) le composizioni di Gorgone – nelle quali emozioni e sensazioni si ricollegano a un’espressione concreta e analogica del vissuto in Liguria e a Venezia – mi pare evidente, in specie laddove si sente, guardando le sue opere, la segreta lingua delle cose mute… …ovvero lo spirito delle Elévation e delle Correspondances di Baudelaire.

Non a caso, infatti, nelle sue opere più nuove il segno appare marginalizzante riservando, all’insieme posto sulle loro superfici, una qualità visionaria dagli sviluppi formali fluttuanti nella luce e sismografici della interiorità.

Dal catalogo monografico “Bruno Gorgone. Giardino mentale. Opere 1980 – 2010.”, Mostra antologica alla Pinacoteca Civica di Savona – Palazzo Gavotti, settembre/ottobre 2010. De Ferrari Editore - Fondazione De Ferrari, 2010

Ritorna suBruno Gorgone – Imprescindibili mutazioni di Giorgio Barberis

Seguendo il percorso creativo di questo pittore del tutto originale, si vede immediatamente il talento di un “iniziato”, di una sorta di

caposcuola fuori dai canoni di una certa critica che, di volta in

volta, lo ha avvicinato al decorativismo di Matisse, Kandinskij,

Mondrian, Burri, e quanti altri ancora, nel segno del pattern o di

una nuova concezione della contemporaneità artistica.

Certo Bruno Gorgone, come ogni artista di cultura, non può dirsi

estraneo agli influssi della Storia dell’Arte ma, al pari di un

novello Monet, va visto come un agnostico cultore della musealità,

libero da ogni influsso precursore ed al massimo collegabile alla

rimozione onirica rivelata da Sigmund Freud. Infatti, scorrendo

l’apparente omogenea raccolta dei soggetti trattati da Bruno Gorgone

in anni di profonda ricerca ed accattivante realizzazione di

un preciso quanto sentito film pittorico, la prima impressione che

si ha è che l’artista non subisca alcuna costrizione nell’occupare

completamente la superficie della tela.

Il disegno, di cui, da valido architetto, è un grande e competente

amatore, si arricchisce costantemente di cromatismi caleidoscopici

condotti con un preciso e sensibile accostamento bidimensionale di

tonalità che, negli ultimi lavori, si arricchisce di calibrati

insert fluttuanti di soffice effetto optical. Del resto la lettura

del suo itinerario non è riconducibile semplicisticamente a questo o

a quel tipo di percorso. Si tratta piuttosto di una ricerca

raffinata, gradevole connubio di intenti espressivi del tutto

inediti ed ogni suo lavoro è composto da una serie di contrappunti

emotivi, da dichiarazioni visive e di rimandi che, traducendosi

nell’architettura complessa del dipinto, divengono metafora delle

griglie più recondite del pensiero.

Per questo la complessità dell’opera è inevitabile. Il pittore si

muove con straordinaria naturalezza tra linee e geometrie diverse,

primigeni universi-giardino codificati e poi apparentemente

separati, quasi inconciliabili tra loro, ma atti a dialogare sulla

tela. La qualità compositiva finale, specie quella degli ultimi

lavori, sembra essere sempre sospesa, in bilico tra riuscita e

rinuncia, ma Gorgone riesce a recuperare ogni volta il controllo

della sua ispirazione e a tradurla con efficacia, rispettando le

regole dell’equilibrio formale. Per dare voce a questa magia che si

fa opera d’arte, egli elabora narrazioni segniche che svelano, tappa

dopo tappa, le infinite possibilità di un immaginario fertile,

organizzando secondo sequenze ordinate la propria affabulazione.

Le sue costruzioni fantasiose e oniriche potrebbero, quindi,

confondere il giudizio critico e collezionistico. Nulla di più

errato: Gorgone non è figlio neppure anomalo di Breton o chi dir si

voglia; non propone un immaginario assurdo ed irreale; al contrario,

la sua è una realtà ben strutturata ed articolata che capta

sensazioni di vite e di cosmi i quali, nel momento della loro

trasformazione in pittura, in illustrazioni per testi poetici, o in

creazione su vetro, sono già altro.

La sua non è fantascienza, è costruzione e rivisitazione di attimi

esistenti nel proprio inconscio; mondi che riesce a sfiorare ed a

condividere, grazie alla sensibilità comunicativa, con

l’osservatore. I vari livelli della composizione si riflettono così

in diversi gradi di possibile interpretazione, amplificando le già

molteplici suggestioni presenti nelle opere. Per dare vita a questi

suoi mondi il pittore utilizza la tavolozza stendendo le cromie con

una tecnica a plat secondo giochi tonali ed atonali e senza

sfumature. Nei suoi quadri non ci sono ombre: i chiaroscuri, se

presenti, sono leggerissime intermittenze nella visione composta

dell’impianto; i colori sono sempre divisi da calibrate linee, come

se Gorgone volesse separare gli elementi per stabilire un ordine

nelle sue variopinte rappresentazioni.

Una cosa si può dire con certezza: la sua forma non è mai

precostituita, non è mai un a priori stilistico. È una forma che

sorge nel lievitare poetico ed intellettuale dell’ispirazione, che

si muove e dilata dall’interno, grazie a spinte costituite da

idealità arcane. Ogni suo quadro, ogni “Narcisistico” vetro di

Murano, che appare sempre chiuso e concluso nonostante le linee

forza che lo caratterizzano, trasmette messaggi esaltanti,

restituendo alle straordinarie invenzioni figurali dell’artista

significativi avvertimenti etici.

La sua sensibilità immaginifica si ritrova quindi ad agire entro

sintesi approfondite, risvegliata da un elevato sentire, di cui

ormai sembrava andato smarrito il significato. La visione governa

l’opera e ne specifica ogni parte come indispensabile momento della

sua unità operando proprio sulla sua riconoscibilità per

trasformarlo in messaggio inimitabile, imponendo la voce narrante di

un Ego che si esplicita con una precisa ed inconfondibile cifra

stilistica per intavolare un discorso sulla percezione visiva ed

introspettiva.

Partito da opere come Giardini del 1984 per arrivare a Segni luce

del 2005 fino a Cielo delle più splendenti anime del 2010, nonchè

dallo Specchio di Narciso (vetro di Murano del 1999) approdato a

Rosso veneziano (vetro di Murano del 2005), Gorgone sta ora

sperimentando nuove formule creative per realizzare una pittura

“materializzata” e, contemporaneamente, si sta evolvendo in una

sorta di minimalismo che, certo, lo porterà molto vicino a

quell’astrazione che gli era stata etichettata in tempi totalmente

definiti.

“…Sviluppando ulteriormente le capacità ambientali delle sue

“decorazioni”…” come gli era stato suggerito anni addietro da

V.Sgarbi, caratterizzandosi sempre più con una molteplicità di

variazioni, cambiamenti e rimesse in discussione. Perché il

sentimento che spinge costantemente un vero artista verso il proprio

specifico linguaggio è sempre una sorta di horror vacui, un senso di

inadeguatezza alla realtà sensibile in rapporto alla ricchezza della

realtà intima e delle proprie aspettative. Anche quando il livello

comunicativo ottimale pare raggiunto.

Testo in Catalogo della Mostra antologica “Bruno Gorgone. L’Infinito viaggiare nel Segno–Opere 1980/2014”. Palazzo Samone. Cuneo, giugno 2014

Ritorna suI giardini cosmici di Bruno Gorgone di Gabriele Simongini

Bruno Gorgone cerca un eden ideale, un giardino delle armonie popolato di anime-farfalle, di angeli e di fiori variopinti, sotto un cielo cristallino oppure ammantato in una notte stellata. Il suo immaginario floreale e vegetale (memore dei terrazzamenti liguri ma anche dei giardini segreti di Venezia) fa tornare alla mente le riflessioni di Mirò che paragonava l’artista ad un giardiniere: ognuno di noi, amava dire il grande artista spagnolo, con le proprie opere getta tanti semi nel mondo, alcuni dei quali fioriranno mentre altri cadranno nel nulla. Da oltre tre decenni, in modi sempre diversi e volti recentemente ad una progressiva essenzialità che è anche il frutto di un costante processo di chiarificazione, Gorgone dà vita ad un arioso arabesco segnico dalla matrice vegetale, che trova, mutatis mutandis , il suo impareggiabile nume tutelare in Henri Matisse con la sua idea alta e nobile di “decorazione” espansa in una superficie che avanza verso di noi per avvolgerci in un abbraccio di colore. Così la vocazione astratta del nostro artista fiorisce sempre dal reale visibile e sensibile, non è mai fine a se stessa ed è dotata di una malia quasi fiabesca, incantata, forse nel desiderio di un ritorno all’infanzia, all’alba primigenia della vita, una vita che deve prendere forma. E certo Gorgone può ben condividere la celebre riflessione di Cézanne secondo cui “il colore è il luogo in cui l’universo e il nostro cervello si incontrano”.

Nelle opere degli anni ottanta il ritmo di crescita vitale della natura era suggerito dall’intersecarsi serrato di piani, in una sorta di ludico cubofuturismo reinventato, nel quale fluiva la magnificenza di un ininterrotto immaginario vegetale, di riflessi acquorei, di baluginanti lame di luce penetrate nell’intrico di piante e cespugli. Tra la fine di quel decennio e l’avvio degli anni novanta (si veda, solo per fare un esempio,”Naturale fluttuante” del 1993) una specie di improvvisa scossa elettrica trasforma in un flusso verdeggiante la placida immobilità dell’esistenza vegetale. In seguito e sempre più all’avicinarsi dei nostri giorni, una chiara volontà di sintesi ha disteso e placato i piani cromatici, vivacizzandoli con i contrasti simultanei dei colori e popolandoli con un “elemento” che è diventato un alter ego dell’artista stesso e della sua visione del mondo, una sorta di seme-baccello-ala d’angelo-anima che volteggia libero e proliferante nelle opere di Gorgone. Un modulo poetico e felicemente variabile, mai assolutamente standardizzato come un timbro, ma dotato di un’impercettibile unicità nel suo costituirsi di volta in volta in segno dotato di una propria personalità. Ecco allora ”L’infinito viaggiare nel segno” che dà il titolo a questa significativa mostra presentata nella sua città natale, a Cuneo, nelle sale di Palazzo Samone e che sfata il ricorrente “nemo propheta in patria”.